学長メッセージ

未来の当たり前を創る大学として

京都市立芸術大学は今年で145年の歴史を重ねる、日本で最も長い歴史を持つ芸術系大学です。1880年、明治の初期に、幕末の混乱や遷都により衰退する京都で、人を育てる事こそ復興の礎であるとの声のもと、市民自らが資産を出し合って小学校を作るなどの人材育成の流れの中、京都府画学校が設立されました。また1952年、戦後の復興期に、京都市立音楽短期大学が誕生しました。困難の中、苦しい時にこそ芸術文化が必要で重要であるという京都市民の思いがこの大学を生み出したのです。以来、本学は伝統文化を守りつつ、革新的な価値観の創造を担う学生等の芸術活動を支え、国内外の芸術文化に影響を与えるアーティストを数多く輩出し続けています。

本学は2023年10月、京都市西京区沓掛から、京都駅東部エリアへと移転を果たしました。京都市民や企業?団体、複雑で重い歴史があるここ崇仁地域の皆様、卒業生や本学関係者など、多くの人々のご理解とご支援で、この移転が実現したのです。すでに1年半が経ちますが、豊かな大学街になるためにはまだまだ多大な時間と活動の積み重ねが必要です。それでも、大学内外での活動も増え、少しずつ地域に馴染んできており、この地に大学が来て良かったと思われる関係性の構築は始まっていると確信しています。

新キャンパスを設計した建築家たちは、「テラスのような大学」というコンセプトをベースに、可塑性があり、自由度のある空間、設備を実現して下さいました。素晴らしい音響のホールや練習場、さまざまな素材を加工できる工房、図書館など、充実した施設?設備が用意されていますが、可塑性のある空間を独特の特性ある空間に変えていくのは、これからここで「創造」を学ぶ皆さんに任されています。

さて、そもそも「創造」とは何でしょう?

私はそれを「未来の当たり前を創る」ことと思っています。現代の社会、世界の美しさや魅力、違和感などを感じ取り、それを他者と共有できるものに「翻訳」する行為が「表現」で、それを繰り返しながら、未来において当たり前になるであろう「感覚」「価値観」「思考」「技術」などを今モゾモゾと創り始める。それを「創造」だと思っています。「創造」には、今この瞬間に有効なものや、1、2年の近しい未来に当たり前になるもの、10年20年、中には100年たたないと当たり前にならないものもあります。未来の当たり前は今現在においては当たり前でないので、「創造」の中には簡単に理解されないことが多々あります。そのような「無理解」に耐え、諦める事なく粘り強く探求を続け、深めていく。そのような生き方を選んだ仲間と出会えるのが大学で、お互いを励まし合い、批評し合い、守り合いながら、研鑽を行う事になります。この関係は、卒業後から始まる長い道に大きな支えとして重要さを増します。

私たち大学は、そのような学生たちの学びと豊かな関係の構築を育み、見守り、即効性のある結果を求める社会からの防波堤になり、卒業後の人生を生き抜く体力を作り上げるよう導く責任があります。大学では、未知の海に飛び込むためのスタート台に立てるように、溺れないための技術や、早くあるいはゆっくり泳ぐ技術、仲間に頼ること、未知に出会った時の迷い方など、多様な分野のベーシックなことごとを学んで、身に付けてもらいます。飛び込みの本番は、大学を出る時です。目的地は本人にも分からないかもしれないが、終わりなき探求の遠泳がその時から始まります。学生時代の時間よりはるかに長い人生が待っています。探究が成し遂げられるかはわかりません。芸術の世界とはそんな時間感覚なんだと思います。

本学は2030年に150周年を迎えます。私たちには、今までの150年を見つめ直し、今後の150年を想像できるかが問われます。これから150年の間には、大きな災害や戦争などもあり得るでしょう。社会基盤がごっそり変わるほどの変化も来るかもしれません。そうした世界に芸術はどのように対応し、貢献するのか?戦争や紛争を回避するために芸術は有効な手段になり得るのか?社会を再生するために芸術は必要なのか?さまざまなことごとに思考をめぐらせながら、過去の150年を見つめ直し、今後の私たちの未来を想像する必要があります。歴史ある本学にはそれができると思っています。

大学では、そのような過去の歴史との出会いももちろんですが、さまざまなタイプの表現者であり、アーティスト、音楽家、研究者である教員や、その活動を支える事務局、何よりも、同じ世界に飛び込んできた先輩や同級生との出会いがたっぷりあります。その出会いを楽しみながら、これから始まる未知の世界への冒険に向けて、ワクワクしながら準備し、トレーニングし、研鑽し、体力作りをして臨めるように学びましょう。重層的な歴史のある京都において長く創造探究を行ってきた本学で、豊かな学生生活を送っていただけたらと願っています。

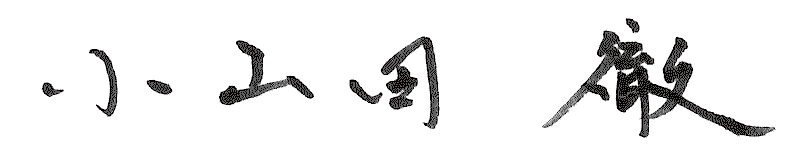

小山田 徹(こやまだ とおる) 略歴

1961年鹿児島県生まれ。1981年に京都市立芸術大学入学、日本画を学ぶ。在学中に友人たちとパフォーマンスグループdumb typeを立ち上げ、国内外での公演に数多く招かれる。活動の中で、メンバーのHIV感染とエイズ発症を機に、さまざまな社会活動と表現のありかたを試すことになり、1998年頃から、共有空間の獲得をテーマに活動を行う。焚き火場などさまざまな人々が集い、交流する空間や時間を開発し、社会実装を試みている。2010年から本学の彫刻の専任教員となる。2021年10月から美術学部長、2025年4月から現職。